溶剂的选择通常基于目标化合物的溶解度,以及溶剂与LC-MS使用的各种电离技术之间的兼容性。溶剂挥发性及其提供质子的能力对于ESI和其他大气压电离技术来说非常重要。

这类技术使用质子主溶剂,如甲醇或有机溶剂与水的混合物(如1:1甲醇/水或1:1 乙腈/H2O,但混合导致的放热反应会使水/甲醇混合物的粘度远高于水或甲醇用作纯溶剂时的粘度)。水的蒸气压相对较低,如果使用100%水,可能严重影响灵敏度。通过添加挥发性有机溶剂降低表面张力可以提高灵敏度。具有较高质子亲和力的表面活性剂虽然能促进雾化液滴释放离子,但也会降低灵敏度。

非质子助溶剂(如10% DMSO溶于水和异丙醇)可提高某些化合物的溶解度。通常会添加低浓度(0.1%)甲酸来确保分析物的碱性强于溶剂,从而促进离子化。然而,有些酸即使在低浓度下也会限制灵敏度,但它们对于某些不溶性的化合物而言却是必需的,TFA就是一个例子。

在ESI电离模式中,缓冲液和盐(Na+、K+和磷酸盐)会导致蒸气压降低,从而削弱信号。针对液滴表面张力增加以及由此导致的挥发性降低问题,可使用挥发性相对更强的缓冲液(例如由弱酸碱对形成的乙酸铵)来弥补。

溶剂注意事项

- 受气相溶剂的限制,ESI只能电离碱性强于溶剂的分子。光电电离(不是酸/碱电离)是一个例外,但此方法仍然由溶剂介导。

- 去除电离区域的溶剂和水蒸气会增加可在大气压下电离的化合物类型。

- 减少相对于样品或液体中所含目标分析物的液体体积有助于提升ESI性能(即采用较低的流速)。

- 有用的溶剂

- 水

- 乙腈

- 甲醇

- 乙醇

- 丙醇

- 异丙醇

- 可接受的添加剂

- 乙酸

- 甲酸

- 氢氧化铵

- 甲酸铵(盐浓度 = 10 mM或更低)

- 乙酸铵(盐浓度 = 10 mM或更低)

- 非挥发性盐类(磷酸盐、硼酸盐、柠檬酸盐等)

- 可能沉积在源内并堵塞毛细管,因此需要更频繁的清洁和维护

- 现代离子源能够比过去的离子源更好地处理非挥发性物质

- 表面活性剂(表面活性剂/清洁剂)会抑制电喷雾电离

- 无机酸有腐蚀性

- 三氟乙酸(TFA)

- 浓度超过0.01%时会一定程度地抑制正离子模式下的电喷雾。

- 会显著抑制负离子模式下的电喷雾。

- 三乙胺(TEA)

- 高PA (232 Kcal/mol),在m/z 102处产生高强度的[M+H]+离子

- 抑制弱碱性化合物的正离子电喷雾。

- 四氢呋喃(THF)

- 100% THF非常易燃,因此APCI和大多数接口技术都使用氮气作为雾化气。(使用空气会有爆炸危险。)

- 会与PEEK管发生反应。

离子抑制和填料的选择

离子抑制是质谱专家使用ESI电离技术时面临的一个较为突出的问题。美国食品药品监督管理局(FDA)于2001年发布的Guidance for Industry on Bioanalytical Method Validation(《生物分析方法验证行业指南》)(Federal.Register, 66, 100, 28526)指出,有必要考虑离子抑制效应以确保分析质量不受影响。文章列出了几套评估是否存在离子抑制效应的实验方案。其中一套方案是将萃取后加标样品中分析物的多重反应监测(MRM)响应(峰面积或峰高)与分析物直接进样至纯流动相的响应进行比较。如果纯溶剂中分析物的信号低于基质中分析物的信号,则表明存在干扰物。

C. Mallet等人发表的一篇文章探讨了基质对分析物(和内标)的影响是如何体现在色谱图中的。实验人员将含有目标分析物及其内标的标准样溶液以连续液流的形式加入色谱柱流出液中。向LC系统进样空白样品提取物后,原本恒定的基线上出现信号下降,这表明干扰物导致分析物电离受到了抑制。

色谱柱填料

杂化色谱柱填料和直径2 μm以下的高选择性颗粒的问世,是技术改进的一个关键突破口。杂化色谱柱填料更少依赖可能导致离子抑制的流动相改性剂,且颗粒选择性更高。

超高压LC与传统HPLC

最近,美国北卡罗来纳大学教授J. Jorgenson的一项研究成果成功实现了商业化,这项通常被称为UHPLC(即“超高压液相色谱”)的技术有望获取比典型LCMS分析更丰富的信息。沃特世公司将这项技术冠以“UPLC”(即“超高效液相色谱”)这个名称上市销售,与HPLC相比,这项技术的峰容量更高,因此有潜力定义那些可能在HPLC的宽峰中共洗脱的化学实体。通过将峰集中到(通常为)2秒或更短的条带中,有助于改善质谱仪响应,从而提高信噪比,因此有望提高灵敏度。

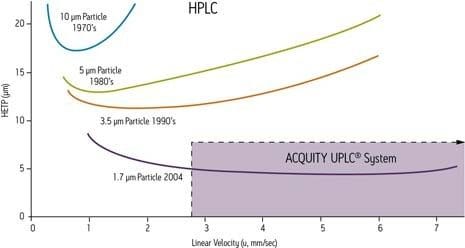

UPLC概念改变了传统分离实践中建立的一些众所周知的参数,例如流速、粒径 - 甚至包括我们对van Deemter曲线的见解。随着操作压力从约2000 psi增加到高达20,000 psi,小于2 µm的颗粒直径接近1969年John Knox在他的“Knox方程”中描述的理论极限。一旦伴随机械应力增大和剧烈热效应产生的问题得到解决,MS的性能改进就让人觉得多少有些违背理论。

从van Deemter图所描绘的线速度引起的效率变化来看,填充1.7 μm直径颗粒的色谱柱表现更好,与流速无关。

尽管证据表明所有色谱柱在极低的线速度下性能会下降(这是我们在HPLC实践中习以为常的事实),但填料直径更小的色谱柱性能更好,即使线速度增加,性能下降的程度也更低。

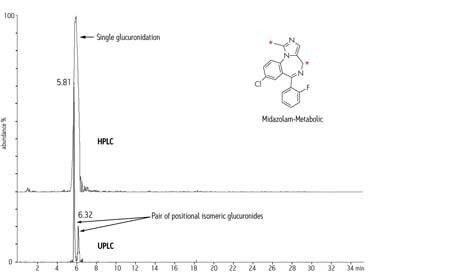

关于技术如何重新定义了实验设计方法,从现在被称为“传统”HPLC分离与UPLC分离之间的比较就可见一斑。后者不仅从基本原理层面重新定义了“分离”(用时至多可缩短为传统分离的1/4),而且选择性更高,能够揭示许多隐藏的细节信息,例如下图中咪达唑仑的代谢物。得益于分离度的提升,图中可观察到葡糖苷酸的第二种代谢物(m/z = 548.125)。

技术进步往往有助于我们发现更多细节信息,由本例可以看出,原本在传统HPLC分离中被认为只有葡糖苷酸单峰的位置,在UPLC分离中的峰容量变大了

感谢点赞

+1

感谢点赞

+1